2010年5月23日発売 全国の地方新聞にて著書の紹介をされました。以下掲載記事です。

(写真は静岡新聞)

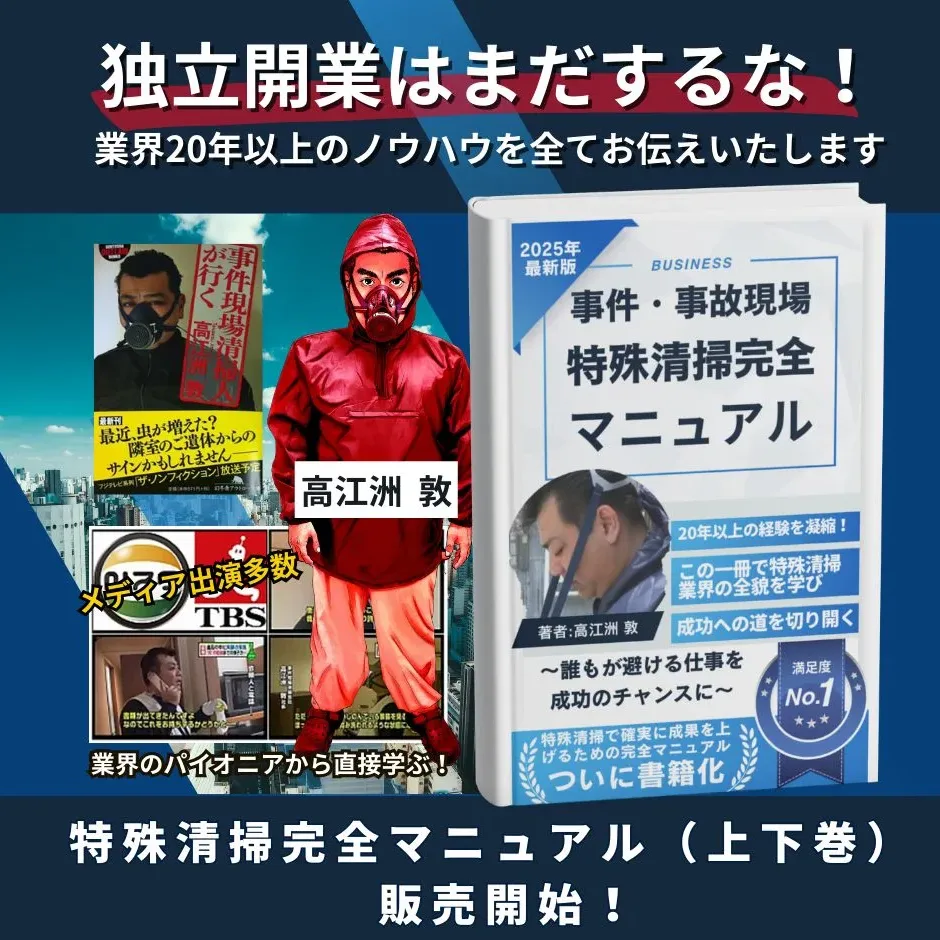

孤独死や自殺など、人が誰にもみとられることなく、ひっそりと亡くなった「現場」には、遺体が運び出された後も、その生の痕跡が残される。時間の経過とともに強くなる腐敗臭。流れ出た血液と体液が人の形になって染み込んだ畳…。そうした痕跡をきれいに消し、現状を回復する「特殊清掃」が本書の著者、高江洲敦さんの仕事だ。

部屋の大家や遺族、葬儀会社などからの依頼で手掛けた現場は千件以上。作業は首から数珠をかけ、「お疲れ様でした」とつぶやいて、ドアを開けるところから始まる。「この仕事の真の依頼者は故人。私が責任を持ってきれいにしますので、安心して次に向かってください、という思いでやっています」

25歳でハウスクリーニング会社を起こした。順調に業績を伸ばし、「遊びほうけて」いるうちに経営も悪化。社員は離れ、ゼロからのスタートに。そんなとき、初めて特殊清掃を請け負った。最初は「脳に焼きつくような」死臭に、逃げるように部屋を後にした。台所で吐いてしまったことも。

あるとき、アパートの一室で亡くなった息子の体液をふき取っていた初老の母親がいた。下の部屋までにおいが広がり、激高する大家に頭を下げ続ける。

26年前、大病を患った妹が亡くなり、悲しみに暮れる親の姿を思い出した。「でも、彼らは静かに悲しむことさえ許されない。遺族が悲しむことができる状況に持っていくことが、私の役目だと思いました」

本書は著書が消していった故人の痕跡を克明に描写する。目を背けたくなる人の形の染みも、最期の瞬間を見たであろうペットの死骸も、震えた文字で残された遺書も。

仕事の約7割は孤独死の現場だ。遺体や遺品の受け取りや清掃費用の支払いを拒否する親族と、大家の間を仲介することも多い。「一人以上の人間が、一粒でも涙を流したかどうか」。それが現場を積み重ねた著者の、孤独死の基準だという。